Un bout d’histoire de notre commune « Soulignonne(s) »

Encore à notre époque, il est bien difficile de situer l’origine de Soulignonnes.

D’abord, intéressons-nous à cet étrange nom « Soulignonnes » .

En l’absence de forme ancienne, il est compliqué d’établir une étymologie certaine. Plusieurs hypothèses ont été avancées notamment par A. Éveillé en 1887 dans son Glossaire Saintongeais : citant un certain Bourignon (en fait : François-Marie Bourguignon, dit Bourignon, Antiquités de Saintes), il explique que le nom viendrait de sau, su et on, mots celtiques qui auraient désigné les eaux (une référence à la rivière le Lignon, affluent de l’Arnoult qui traversait le village, mais dont il n’existe pas de traces) {il s’agit, là, de l’origine la plus communément répandue !} . Mais il ajoute que pour M. Bullet, le mot « soul » désignerait la paille, la chaumière ou la maison couverte de paille. Il n’est évidemment pas obligatoire de suivre ces hypothèses. Aucun des toponymistes contemporains qui « font référence » ne semble s’être occupé de ce toponyme. Par comparaison avec des noms proches comme Soulignac (Gironde), Souligné (Sarthe), Souligny (Aube) etc. qui sont formés sur un nom d’homme gallo-romain *Sollenius ou *Solinius avec le suffixe – acum , on pourrait envisager le même nom suffixé en –onem. Néanmoins, ce qui est certain, c’est qu’il n’y a qu’une seule commune en France qui porte le nom de « Soulignonne », avec ou sans « s » final.

À noter que, dans la littérature ancienne, en particulier les Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis, en date du 01 janvier 1876[1], en page 363, nous pouvons lire un texte rédigé par l’écuyer Pierre Bremond, daté du 22 octobre 1423 – Aveu et dénombrement de Balanzac – dans lequel il cite (p. 366) la paroisse de Solompnanes qui n’est autre que Soulignonnes (voir note en bas de page des archives).

Des traces de notre commune vers la fin IIème siècle avant JC

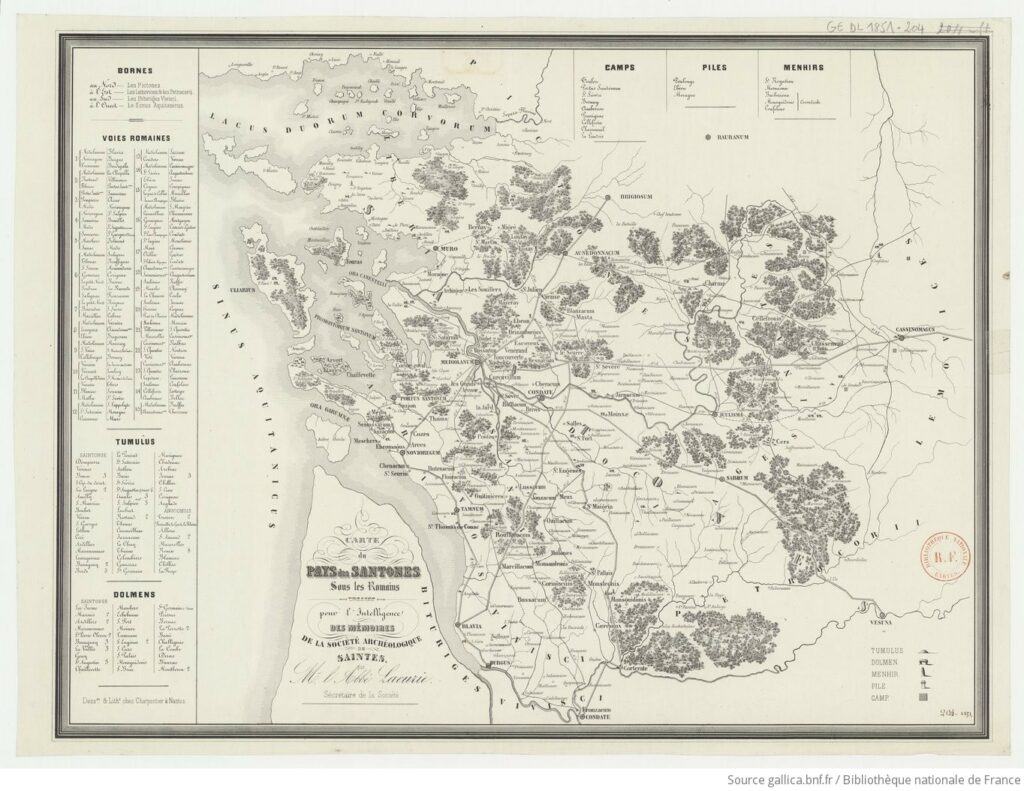

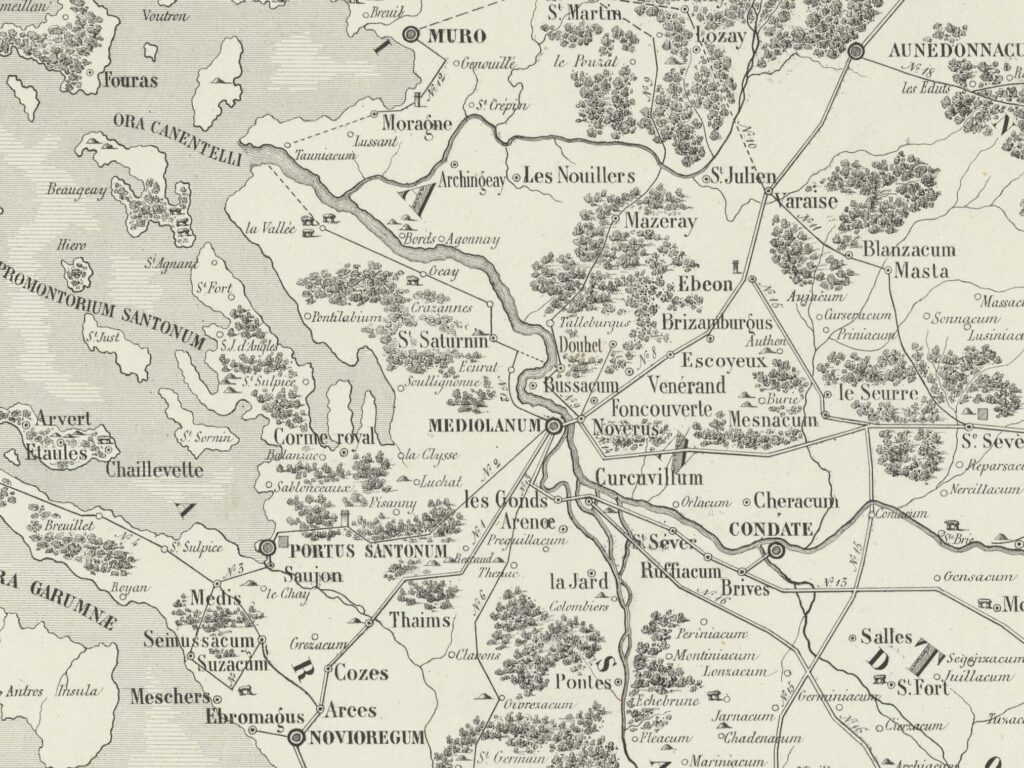

Au milieu du XIXème siècle, l’abbé Lacurie, secrétaire de la Société Archéologique de Saintes, entreprend une étude sur l’état des connaissances du peuple Santon, qui a élu domicile près de l’océan. À cette époque, l’abbé situe cet événement vers la fin du VIIème siècle avant JC, mais les études récentes remettent en question cette hypothèse en la situant à la fin du IIème siècle avant JC. Ce que l’on peut retenir de cette étude, dont rien aujourd’hui ne peut remettre en cause sa véracité, c’est que les Santons, une des nombreuses tribus armoricaines, sont venus s’installer dans la région et ont créé la ville de Mediolanum Santonum devenue, aujourd’hui, Saintes. À cette époque, le trait de côte était bien différent de celui que l’on connaît aujourd’hui, et l’abbé nous en offre une image très intéressante.

Sur l’extrait de la carte générale[1], nous remarquons que l’océan rentrait loin dans les terres. Nous y trouvons la trace de notre commune sous le nom de Soullignonne. Cette bizarrerie qui consiste à écrire Soulignonne avec 2 « l » n’est, peut-être, qu’une erreur typographique. Quoi qu’il en soit, étant donné la forme des côtes de l’océan, il est possible, comme le suggérait l’abbé, de penser que celui-ci occupait les mottes d’aujourd’hui. Sur sa carte, l’abbé a tracé les principales voies romaines qui sillonnaient le pays. Nous remarquons, donc, que Soulignonne est à environ une lieue (environ 4 km) de la voie romaine n° 12, qui relie Mediolanum à La Vallée. Avec ces informations, nous pouvons affirmer que Soulignonne existait déjà lorsque les Romains prirent le pouvoir sur les Santons, à la suite des guerres celtiques.

Pour preuve, dans le Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis de1906[1], nous pouvons lire page 285 :

A Soulignonnes, au lieu-dit le Château, sur le bord du marais tourbeux, on a trouvé une pièce de Trajan, au revers: S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI, en bronze. L’empereur à cheval, à droite, terrassant un ennemi.

Cette pièce de monnaie ayant cours sous le règne de l’empereur romain Trajan, nous indique que vers la fin du Ier siècle et le début du IIème, les Romains étaient en Saintonge.

Un bourg sans histoire, dans tous les sens du terme, ou presque !

En fouillant, feuilletant, exhumant les archives, il est difficile de trouver des éléments notables sur l’histoire de la commune.

Néanmoins, notons que le territoire de la paroisse est formé par la réunion de trois domaines, dont celui de Ransanne[2], le château de Leuzois, dont il ne subsiste rien sinon, peut-être, quelques ruines recouvertes de ronces et perdues au milieu des bois, et de l’abbaye de Fourne, prieuré tenu par les religieux de Cluny et dépendant de l’abbaye de Charroux (Vienne). Il ne reste aucun vestige de ce dernier édifice.

L’église, dédiée à Sainte Geneviève, remonte au XIIème siècle, comme tant d’autres dans la région. C’est un édifice assez simple, dont le clocher originel, vraisemblablement de style roman, fût détruit et remplacé par un clocher de style indéterminé. La conception de l’église laisse penser qu’il devait exister un château à proximité de celle-ci. Vraisemblablement construit à l’emplacement de l’actuelle mairie, il aurait été habité par la famille de Sollières, famille dont Madeleine fut au centre d’une polémique importante avec le curé Richard, à la fin du XVIIème siècle à propos d’une cloche[3].

Cependant, bourg sans histoire ne signifie pas bourg apathique ! Les anciens actes et registres paroissiaux nous renseignent à ce sujet, en nous révélant une localité vivante, peuplée, qui comptait, entre autres, 1 Maître chirurgien, 1 Notaire et 1 Juge Sénéchal de la châtellenie.

Soulignonnes, terre de moulins

2 types de moulins se sont trouvés sur la commune :

- Moulins à eaux au nombre de deux d’après les cartes de Cassini (établies entre 1756 et 1815). L’un se trouvait à Bapaume, l’autre à Anecuit

- Moulins à vent (en bois et/ou en pierres). Au nombre de 13 sur le plan cadastral du 30 janvier 1831.

Dans la veine de vent optimale, le village de Bapaume abritait le plus grand nombre de moulins à vent (7).

Après qu’il eut été décidé d’imposer les moulins à vent, beaucoup perdirent leurs ailes pour être remplacées par des tonnelles à un ou deux pans.

Personnalités locales et régionales nés à Soulignonnes

GEOFFROY Fernand : (1895 – 1982)

Agriculteur, mobilisé lors de la 1ère guerre mondiale dès le début du conflit en tant que soldat de 2ème classe, blessé à plusieurs reprises lors des batailles de la Marne, notamment en 1916, sa bravoure lui vaut 2 citations et la Croix de Guerre Étoile de bronze. Son retour à la vie civile se fait au sein d’une exploitation agricole. En juillet 1978, il sera élevé au grade de Chevalier de La Légion d’Honneur.

DUFAUD Abel : (1923 – 2018)

Après un passé dans la résistance pendant la 2ème guerre mondiale, un passage dans l’armée de l’air, il consacrera l’essentiel de sa vie à réhabiliter l’Hôpital neuf et son église de PONS. Il était titulaire de la Médaille militaire Croix de Guerre 39/45 avec 1 citation, et de la Médaille de la Résistance Chevalier du Mérite Agricole.

BRILLOUET André : (1929 – 2016)

Fils d’agriculteurs, après avoir occupé plusieurs mandats de maire et de conseiller général, il deviendra député de la 5ème circonscription de Charente-Maritime de 1973 à 1978. Il fut maire de Saujon de 1983 à 1989.

Rites, sorcelleries et croyances locales

Le temps arrêté

Entre la mort d’un de ses membres et ses obsèques, la famille vivait des jours de transition. La maison restait close autour du corps de celui qui venait de s’éteindre et seuls les travaux indispensables étaient assurés. Les enfants n’allaient pas à l’école et si l’on devait garder le mort un dimanche, on ne se rendait pas à l’église.

Il était veillé jusqu’à l’enterrement par sa famille et ses proches voisins qui se relayaient la nuit pour assurer cette garde. Ceux qui ne pouvaient y participer devaient au moins une visite ; s’en abstenir eût été injurieux pour la famille. A Soulignonnes, Saint-Hippolyte…, on disait qu’on allait « prier le Bon Dieu chez Untel », même si l’on ne disait pas de prières.

O m’fait tort !

A Soulignonnes, au début du XXème siècle, une vieille femme avait le regard maléfique et ses voisins évitaient de la rencontrer, n’aimant pas qu’elles les bireuille.

[1] Source gallica.bnf.fr/ Bibliothèque Nationale de France

[2] A découvrir dans la page « Patrimoine » sur ce site

[3] A découvrir dans la page « Patrimoine » sur ce site